Особенности инженерно-геологического обоснования проектирования строительства сооружений метро больших городов России

Попробуем кратко очертить круг основных проблем, возникающих при инженерно-геологическом обосновании проектирования метрополитена в двух столицах России, связанных со сложным инженерно-геологическим строением массива, в толще которого располагаются тоннели, станции и прочие многочисленные сооружения метрополитена, о которых простой пассажир и не подозревает.

Строительство двухпутного тоннеля в Санкт-Петербурге

Существенное влияние на строительство и последующую эксплуатацию метро оказывает также ряд инженерно-геологических процессов, вызванных как естественными природными причинами, так и техногенным воздействием человека на подземное пространство.

Условия строительства метрополитена в Москве

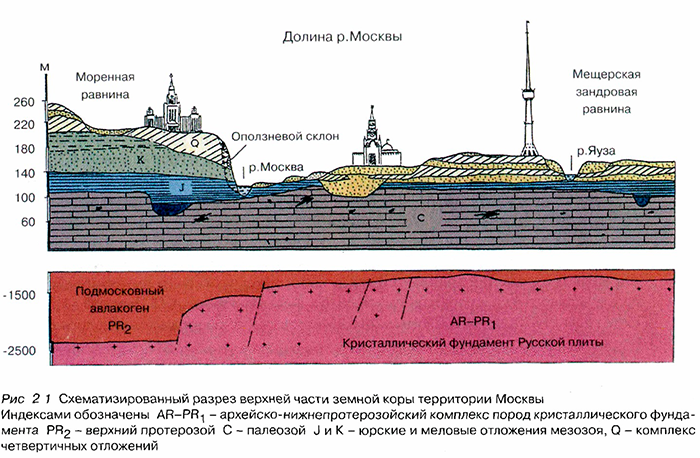

Для Москвы основными осложняющими проектирование и строительство метрополитена инженерно-геологическими особенностями строения массива (рис.1) являются:

- многослойная структура залегающих в верхней части геологического разреза четвертичных отложений, представленных переслаиванием относительно водонепроницаемых глинистых грунтов с водонасыщенными песками;

- сильная фациальная изменчивость отложений;

- наличие глубоких врезов палеодолин рек. По данным института геоэкологии РАН [1] в Москве в пределах МКАД существовало более 800 водотоков. Из них с поверхности города исчезли (заключены в подземные коллекторы или полностью засыпаны) примерно 465 водотоков, а сохранились полностью или частично 355 водотоков, из которых 70 – реки, около 80 – приречные родники с короткими ручьями, около 205 – учтенные временные водотоки, т.е. весенние ручьи в балках, ложбинах и лощинах;

- наличие большого количества валунов в моренных отложениях, что значительно осложняет проходку, особенно с применением тоннелепроходческих комплексов;

- наличие в геологическом разрезе пластов закарстованных, сильно обводненных известняков.

Основные геологические, инженерно-геологические и гидрогеологические процессы и явления, осложняющие строительство метрополитена в Москве и зачастую активизирующиеся при подземном строительстве, это:

- суффозия (процесс механического выноса мелких частиц из массива горных пород под воздействием потока подземных вод (рис.2). Наиболее часто суффозия происходит в песчаных, лёссовых и других дисперсных породах [2]).

Рис.2 Проявление суффозионных процессов на борту карьера

В Москве суффозия затрагивает залегающие в верхней части массива горных пород пески, супеси и легкие суглинки. Вода, просачиваясь сквозь них, выносит отдельные частицы, тем самым ослабляя эти породы и даже образуя подземные полости и каналы. Со временем ослабленные породы уплотняются, полости обрушаются, и на земной поверхности возникают оседания, провалы, а иногда и оползни.

По своему вещественному составу и условиям залегания наиболее благоприятной средой для суффозионного процесса в Москве являются флювиогляциальные и аллювиальные четвертичные, а также меловые и юрские пески, современные оползневые и техногенные накопления. Отсюда можно сделать вывод – для суффозионных процессов наиболее благоприятны участки моренной равнины, расположенные в основном в южных и юго-западных районах города;

- плывуны (пески, обладающие ничтожно малым сцеплением и легко разжижающиеся и оплывающие при очень малых разрушающих напряжениях). Кроме того в юго-западной части территории города Москвы в разрезе меловых отложений встречаются слои тяжелых, пылеватых, плотных, влажных, практически не набухающих глин.

При механическом воздействии эти грунты в результате нарушения структурных связей теряют связность и оплывают, что также может осложнять подземное строительство;

- карстообразование (карст — совокупность явлений, связанных с деятельностью воды (поверхностной и подземной) и выражающихся в растворении горных пород (гипсы, известняки, доломиты, каменная соль) и образовании в них пустот разного размера и формы [2], рис.3). Многочисленные проявления карста в г. Москве были обнаружены метростроевцами в 30-х годах прошлого века при прокладке первых линий метро.

Москва, Воробьевы горы

При проходке подземных выработок были встречены разрушенные зоны известняков, многочисленные трещины и мелкие карстовые полости, карстовые каналы высотой до 2.0-2.5 м и длиной до 50-300 м карстовые воронки и котловины на поверхности каменноугольных отложений (Воробьевы горы, Зарядье, Краснохолмский мост, Рижский вокзал, Таганка, Павелецкий вокзал и др.)

На территории Москвы средне-верхнекаменноугольные карбонатные породы вскрываются под четвертичными отложениями в пределах древних погребенных долин, на глубине от 20 до 50 м. Наибольшую протяженность они имеют в пределах прадолин рек Москвы и Яузы. Среднекаменноугольные отложения сложены преимущественно органогенными известняками с прослоями мергелей и доломитов, местами окремненными, пористыми, сильнотрещиноватыми и закарстованными.

Верхнекаменноугольные карбонатно-глинистые породы представлены чередованием известняков, мергелей, глин и доломитов. Известняки органогенные, глинистые, мергелистые, местами окремненные, пористые, кавернозные, сильнотрещиноватые, закарстованные, местами разрушенные до щебня, с прослоями доломитовой муки. Карст вызывает большие затруднения при строительстве метро, зданий и сооружений глубокого заложения, основанием которых являются закарстованные породы.

В таких условиях при проектировании станций и притоннельных сооружений метрополитена, строящихся открытым способом, необходима «стена в грунте» с заглублением в относительный водоупор минимум на 2 м и строительное водопонижение, организация которого в условиях плотной городской застройки зачастую осложняется вероятностью возникновения недопустимых осадок зданий и сооружений;

Рис.3 Карстовая пещера

- техногенное изменение грунтов в результате применения современных технологий (замораживание, струйная цементация (JetGrouting) и т.д.);

- загрязнение подземных вод и грунтов. В Москве в пределах древних, доледниковых долин четвертичные отложения залегают непосредственно на каменноугольных карбонатных закарстованных и трещиноватых породах. Гидрогеологическая обстановка характеризуется наличием системы гидравлически взаимосвязанных каменноугольных и четвертичных горизонтов, обусловившей техногенное загрязнение подземных вод в этих районах;

- агрессивность подземных вод и грунтов к бетону и металлическим конструкциям;

- нарушение гидродинамического режима подземных вод в результате использования подземных вод для водоснабжения, строительного водопонижения, а также при возведении водонепроницаемых стен в грунте при строительстве котлованов станций и притоннельных сооружений, что приводит или к снижению уровней подземных вод и активизации осадок поверхности и суффозионным процессам или, наоборот, к подтоплению подземных коммуникаций и фундаментов зданий.

Условия строительства мерополитена в Санкт-Петербурге

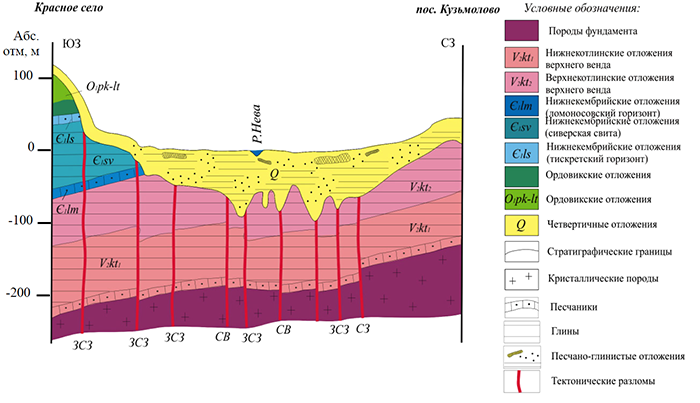

Условия строительства метрополитена в Санкт-Петербурге значительно отличаются от Москвы. Четвертичные отложения в Санкт-Петербурге залегают на неровной поверхности дочетвертичных пород — верхнекотлинских глинах — в северной и центральной части города, и на нижнекембрийских — в южных районах Санкт-Петербурга. Присутствие палеодолин в подземном рельефе кровли коренных пород во многом определяет специфичность разреза четвертичной толщи и ее мощность: вне палеодолин она имеет мощность порядка 30 м, а в тальвеговых зонах палеодолин возрастает до 120 м (рис.4).

Рис.4. Схематический геолого-литологический разрез Санкт-Петербурга с элементами тектоники (по Е.К. Мельникову)

Разрез нижней толщи в Санкт-Петербурге представлен коренными породами, имеющими возраст 550-650 млн. лет и прошедшими несколько стадий литификации, что определило их высокую степень уплотнения и обезвоживания. На юге города в строении верхней толщи выделяют нижнекембрийские «синие» глины (Є1sv), а под ними – ломоносовские песчаники с прослоями глин (Є1lm), к которым приурочен напорный водоносный горизонт.

Следует отметить, что нижнекембрийские глины активно взаимодействуют с водой, могут набухать и при перепаде напряжений выдавливаться в подземные выработки. В северном и центральном районах города непосредственно под четвертичной толщей, а также в южной части под нижнекембрийскими отложениями залегают верхнекотлинские аргиллитоподобные глины верхнего венда с тонкими прослоями песчаников (V2kt2).

Полная мощность этих отложений варьирует от 12-20 м до 95-126 м, что связано, как уже отмечалось выше, с наличием глубоких эрозионных врезов от древней речной системы, заполненных в четвертичное время слабыми водонасыщенными песчано-глинистыми осадками (погребенные долины). Толща котлинских глин является благоприятной средой для строительства и эксплуатации подземных сооружений – линий метро, канализационных коллекторов и др. При глубоком заложении тоннелей и станций возникают две основные проблемы:

- Пересечение древних палеодолин. Классическим примером является ряд аварий на перегоне между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества» как при строительстве, так и при последующей эксплуатации, приведших в конце концов к закрытию перегона, в результате чего северо-восточный район города с населением более полумиллиона человек был отрезан от остальной части города. Транспортные тоннели в результате были затоплены, а проблема осадок территории и ликвидации последствий аварии не решена по сей день (читать о подробнее о строительстве ленинградского метро).

- Пересечение горными выработками метрополитена обводненных прослоев песчаников встречающихся в верхнекотлинских и кембрийских глинах. Так как условия проходки по плотным аргиллитоподобным глинам достаточно благоприятные, в тоннелях не предполагается водонепроницаемая обделка. При пересечении обводненных песчаников в тоннели начинает поступать вода. Объемы водопритока не велики (на одном из строящихся тоннелей они к примеру составляют величину 2-3 м3/сут), но так как организованного водоотведения не предусмотрено и дренаж подземных вод в тоннель запрещают существующие нормативные документы, вода «неорганизованно» капает и сочится, где ей вздумается, и возникают проблемы с эксплуатацией установленного в тоннелях оборудования.

Тоннель пл. Мужества — Лесная (Санкт-Петербург). Источник: tankizt.livejournal.com

Вмещающей средой тоннелей малой и средней глубины заложения служат относительно молодые четвертичные водонасыщенные песчано-глинистые отложения различного происхождения: ледниковые, водно-ледниковые, в том числе озерно-ледниковые, озерные и морские, а также болотные. Причем последние залегают или залегали (до освоения территории) в самой верхней части разреза.

Вся толща четвертичных отложений может рассматриваться как неустойчивая, обладающая способностью к развитию пластических деформаций, что способствует оплыванию грунтов в подземные выработки при нарушении технологии ведения горных работ или неправильном её выборе. Обоснование технологии ведения горных работ должно быть адекватно инженерно-геологическим условиям при обязательном учете наличия подземных вод, оценке их гидродинамического режима и коррозионной способности. Инженерно-геологические условия строительства и эксплуатации подземных сооружений в этих грунтах аналогичны московским.

Если абсолютные отметки земной поверхности не превышают плюс 9,0 м, то в верхней части разреза развиты современные озерно-морские песчано-глинистые литориновые отложения (m,l H) мощностью от 3-5 м до 12-20 м, реже более 20 м. В этих грунтах отмечается присутствие органических остатков, в толще обнаруживаются слои погребенных торфяников. К литориновым отложениям приурочен водоносный горизонт, при этом водовмещающими грунтами служат мелкие либо тонкие пески пылеватые серого цвета. В пределах города этот водоносный горизонт загрязнен хлоридами, соединениями серы и азота. Воды характеризуются повышенным содержанием органических соединений природного и техногенного генезиса.

В нижней части разреза, реже в средней прослеживаются супесчаные и суглинистые прослои, находящиеся в текучем, текуче-пластичном и пластичном состоянии. Водонасыщенные литориновые пески под действием незначительного гидродинамического давления легкопереходят в плывуны. Литориновые отложения имеют высокую биокоррозионную способность по отношению к бетонам и железобетонам за счет их загрязнения и наличия микробиоты. Наличие органических соединений создает условия для формирования анаэробной среды, в которой легко протекают электрохимические процессы, приводящие к постепенному снижению толщины стальных труб за счет восстановительных реакций, способствующих образованию легко растворимого Fe2+.

Колонная станция мелкого заложения петербургского метрополитена «Проспект Ветеранов»

Ниже литориновых отложений прослеживаются озерно-ледниковые песчано-глинистые грунты (lgIIIbl), которые широко развиты на всей территории Санкт-Петербурга. На абсолютных отметках более плюс 10 м озерно-ледниковые отложения залегают непосредственно у земной поверхности и перекрыты только техногенными образованиями. При большой мощности (более 7,0 м) имеют трехслойное строение. В верхней части разреза – это неяснослоистые супеси, реже суглинки, часто ожелезненные, что повышает их прочность и устойчивость. В средней части разреза глинистые отложения имеют ленточную текстуру – ритмичную слоистость: чередование глинистых прослоев с пылеватыми, реже песчаными прослоями.

Грунты в средней части разреза характеризуются повышенной влажностью, низкой плотностью и неустойчивыми формами консистенции. Глинистые отложения этой зоны имеют тиксотропные свойства, т.е. обладают способностью к разжижению при воздействии динамических либо вибрационных нагрузок, а в состоянии покоя восстанавливают свою прочность, однако не до первоначальных значений.

В нижней части разреза наблюдается снижение содержания глинистой фракции в озерно-ледниковых отложениях и счезает ленточная текстура, однако эти грунты продолжают оставаться слабыми. Эти отложения неустойчивы при проходке траншей, котлованов, поскольку способны к развитию деформаций выпора дна выработок, оплыванию их стенок. Озерно-ледниковые отложения имеют высокую степень водонеустойчивости за счет значительного содержания пылеватых фракций (0,05 – 0,002 мм), легко размокают и размываются.

Вся толща озерно-ледниковых отложений обладает способностью к сильному морозному пучению. К пылеватым и песчаным прослоям этих отложений приурочены напорные воды, что способствует дополнительному снижению их прочности и повышению степени неустойчивости. При высокой степени загрязнения озерно-ледниковых отложений, особенно их микробной пораженности, снижается прочность глинистых разностей, а песчаные образования обычно трансформируются в плывуны.

Особенно следует отметить негативные изменения в толще озерно-ледниковых отложений, если они залегают под болотными образованиями (чаще всего на пониженных участках). Под болотами в озерно-ледниковых отложениях обычно отсутствует верхняя ожелезненная зона, глинистые грунты обладают прочностью τ < 0,02 МПа и модулем общей деформации Eо ≤ 5 МПа при ярко выраженной способности к разжижению при динамических нагрузках. Кроме того, грунты под болотами обладают выраженной биокоррозионной агрессивностью [5].

Ниже озерно-ледниковых отложений прослеживаются ледниковые образования –морены, которые характеризуются большим разнообразием гранулометрического состава. На основе анализа фондовых материалов было установлено, что около 60% таких опробованных отложений – суглинки, несколько более 33% – супеси, менее 10% – глины. Однако в толще морены достаточно часто встречаются изолированные линзы крупных песков, реже мелких и пылеватых, которые содержат напорные воды с давлением до 2 атм. Такие линзы, которые часто не оконтуриваются в процессе изысканий, могут сыграть отрицательную роль при проходке глубоких котлованов и подземных выработок, поскольку высокие напоры способствуют формированию прорывов вод из таких локальных линз, что сопровождается выносом песков и соответственно развитием деформаций вмещающей толщи.

Моренные образования достаточно часто содержат единичные включения валунов различных размеров, реже в их толще встречаются скопления крупнообломочных включений, что существенно затрудняет проходку подземных выработок, а также формирует зоны концентрации напряжений на контакте жесткой среды (валунов) и достаточно податливой морены без включений обломочного материала.

В пределах района Санкт-Петербурга выделяют три морены (по возрасту).

Верхняя – осташковская (ранее лужская) морена (gIIIos) распространена на большей части территории города.

Средняя – московская морена (gIIms) вскрывается в палеодолинах в северной, центральной и юго-восточной частях города.

Нижняя вологодская (ранее днепровская) морена (gIIvl) встречается редко, только втальвегах глубоких долин, и не имеет принципиального значения для строительства подземных сооружений.

Состояние, прочность и деформационная способность верхней (осташковской) и средней (московской) морен во многом зависят от условий их образования, глубины залегания. Несмотря на высокую плотность сложения морены, её физическое состояние по консистенции может варьировать в широких пределах от твердой до текучей. Согласно нормативным документам для таких типов отложений обычно рекомендуются высокие значения прочности и деформационной способности.

Однако исследования, проведенные в СПГГИ (ТУ) под руководством проф. Р.Э. Дашко показали, что необходимо выделить несколько типов морен по их инженерно-геологическим особенностям и поведению во взаимодействии с сооружениями [5]. Межледниковые (межморенные) отложения сложены пестрыми по генезису и литологическому составу породами – песками, супесями, суглинками. Выделяется верхний межморенный горизонт – между московской и осташковской, и нижний – между вологодской и московской моренами. Мощность межморенных отложений изменяется в широких пределах от 1-2 до 30-45 м в погребенных долинах.

Наибольшее развитие в межледниковых горизонтах имеют отложения ледниковых потоков (флювиогляциальные f II, III) и озёрно-ледниковые отложения (lgII, III). Флювиогляциальные отложения сложены разнозернистыми песками с включениями разного количества гравия, гальки и валунов, содержащие напорные воды. Озёрно-ледниковые отложения представлены мелко- и тонко зернистыми песками, супесями и глинами характерного ленточного строения. Среди этих отложений распространены «ложные» и истинные плывуны.

Грунтовые воды имеют региональное распространение на территории города, режим которых нарушается в островной части существованием шпунтовых ограждений и набережных, формирующих локальные, практически замкнутые гидрогеологические системы в пределах отдельных островов.

На территории города выделяется 2 подтипа гидродинамического режима грунтовых вод. В периферийных северных, северо-восточных и восточных районах с рассредоточенной застройкой и обилием зеленых массивов реализуется естественный и слабонарушенный гидродинамический режим, который определяется сезонными климатическими изменениями: предвесенние низкие уровни устанавливаются с середины февраля до конца марта; весенний максимальный уровень — в апреле-мае. При обилии осадков в летний период, обеспечивающих высокое положение уровня подземных вод до конца года, летне-осенние и осенне-зимние экстремумы сильно сглаживаются. Отмечается уменьшение годовой амплитуды колебаний уровней подземных вод.

Вид на Васильевский остров, Санкт-Петербург

В островной части города гидродинамический режим подземных вод определяется, преимущественно, техногенными факторами. Сплошная застройка, асфальтовое покрытие и пр. приводит к его малой зависимости от климатических колебаний. Отмечается сглаженность экстремальных значений уровней и незначительная годовая амплитуда колебаний. Отсутствие зон активного дренирования подземных вод в пределах исторического центра города (за счет шпунтовых ограждений и набережных водотоков, низких абсолютных отметок и плоского рельефа) предопределяет их застойный гидродинамический режим и подтопление территории.

Подтопление усиливается в местах утечек канализационно-ливневых, водопроводных и других коммуникаций (при этом возникают локальные купола подпора, предопределяющие значительную дифференциацию абсолютных отметок уровня подземных вод), а также за счет конденсационных процессов. В настоящее время практически всю островную часть города можно рассматривать как зону подтопления. Однако в некоторых случаях при прокладке подземных коммуникаций с устройством дренажа и осушении этих грунтов происходит снижение уровня грунтовых вод, вследствие чего «оголяются» многочисленные свайные и ряжевые фундаменты зданий старой постройки, приводящие к их разрушению и дополнительным осадкам и деформациям сооружений.

Гидрохимический режим подземных вод, как и гидродинамический, определяется техногенными факторами (исключение составляют периоды наводнений). Значительный уровень загрязнения подземных вод фиксируется практически на всей территории исторического центра, особенно в зонах палеодолин, которые являются ложбинами стока и аккумулируют загрязняющие компоненты.

В таких зонах, как правило, формируются наиболее неблагоприятные геоэкологические условия, развиваются различные негативные физико-химические и биохимические процессы.

При строительстве подземных сооружений необходимо учитывать действие высоких напоров нижнего межморенного водоносного горизонта.

Природные и природно-техногенные процессы и явления [4].

Все диагностируемые процессы и явления по критерию опасности условно разделяются на три группы: I — проблематично опасные эндогенные процессы; II — опасные экзогенные процессы и явления; III — экзогенные процессы со средним и низким уровнями опасности.

К первой группе отнесены эндогенные процессы, которые включают:

- малоамплитудные движения отдельных структурных блоков, происходящие по всем дизъюнктивным разломам в вертикальном направлении. При этом территория Санкт-Петербурга, приуроченная к узлам пересечения разнонаправленных разломов каледонского, герцинского, альпийского, а также современного времени их активизации, определяет проявление структуры типа «битой тарелки» с определенной скоростью движения отдельных блоков разных размеров;

- сейсмичность Санкт-Петербурга, которая в настоящее время оценивается пятью баллами, ряд исследователей предполагают вводить повышение балльности до шести-семи, что может быть рассмотрено только после проведения специальных исследований и реализации геодинамического мониторинга;

- радоноопасность и глубинные эманации. Техногенная деятельность в подземном пространстве города может в значительной степени изменять (усиливать или ослаблять) миграцию радионуклидов, в том числе и радиоактивных газов.

Из экзогенных процессов второй и третьей групп к наиболее опасному процессу следует отнести негативную трансформацию песчано-глинистых пород как четвертичного, так и дочетвертичного возраста при изменении физико-химических и биохимических условий. Причем такие изменения могут быть вызваны не только техногенным фактором, например контаминацией (загрязнением) подземной среды, но и действием природных условий, в частности широким развитием захороненных болот и отложений, обогащенных органическим материалом.

Негативная трансформация песчано-глинистых грунтов под воздействием физико-химических и биохимических факторов приводит к развитию таких природно-техногенных явлений как: образование плывунов, структурно-неустойчивых грунтов, что, в свою очередь, формирует дефицит несущей способности грунтов в основании наземных сооружений, развитие значительных и неравномерных осадок зданий, увеличение давления на крепь подземных выработок, потерю устойчивости откосов водотоков и др. Изменение физико-химических и биохимических условий приводит к деградации не только грунтов, но и строительных материалов.

К экзогенным процессам относится биохимическая газогенерация. Микробная деятельность может сопровождаться образованием биохимических газов, генерируемых бактериями различных физиологических групп в процессе преобразования органических субстратов.

Потенциально опасными в отношении биохимической газогенерации не только метана и углекислого газа, но и сероводорода являются зоны погребенных болотных массивов в Санкт-Петербурге.

Наличие в южных районах города моренных микулинских отложений верхне-среднечетвертичного возраста содержащих большое количество органических веществ из которых выделяется метан и скапливается в песчаных прослоях создает иногда очень сложные условия при их вскрытии котлованами и тоннелями. Так, например, на перегоне «Обухово» — «Рыбацкое» для проходки тоннелей были выполнены мероприятия по дегазации и вентиляции загазованных пластов и принудительной вентиляции из забоя через дегазационные скважины.

К числу природно-техногенных процессов среднего уровня опасности, развивающихся на склонах рек и откосах каналов Санкт-Петербурга и оказывающих влияние на устойчивость и нормальное функционирование набережных, инженерных коммуникаций и расположенных вдоль водотоков зданий и сооружений, следует отнести оползневые процессы.

На интенсивность развития оползневых деформаций в пределах откосов водотоков оказывает влияние нерегулируемая хозяйственная деятельность человека (утечки техногенных вод, динамическое действие транспорта).

Наибольшее значение имеют следующие техногенные процессы:

- большие, неравномерные, длительно незатухающие осадки зданий и сооружений и окружающей территории;

- подъем территорий подсыпкой или намывом, образование слоев техногенных грунтов (намытых песков, отвалов грунта, золы, городского мусора и др.);

- деформации зданий и сооружений, расположенных в зонах развития мульды оседания при строительстве тоннелей;

- потеря устойчивости несущих слоев оснований зданий и сооружений, сложенных глинистыми грунтами в состоянии незавершенной консолидации или подвергшихся промерзанию-оттаиванию;

- разрушение природной структуры грунтов при традиционных способах производства земляных работ;

- плывунные явления при открытом водоотливе из котлованов и траншей;

- изменение несущей способности свай вследствие развития сил отрицательного трения на участках, поднятых намытым или насыпным грунтом;

- развитие процессов гниения торфа, органических включений в грунте и деревянных элементов подземных конструкций при понижении уровня подземных вод;

- механическая суффозия грунта при открытом водоотливе и авариях на сетях.

Список литературы

- «Москва. Геология и город» под ред. В.И. Осипова и О.П. Медведева, Москва, 1997 г.

- Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991.

- Геологический атлас Санкт-Петербурга, 2009 г.

- «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ». ТСН 50-302-2004 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2004 год.

- Р.Э. Дашко, О.Ю. Александрова, П.В. Котюков, А.В. Шидловская «ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, №1/2011

ленметрогипротранс, проектирование, геологические изыскания, инженерные изыскания

Дополнительные статьи

Выберите интересующую статью:

Аэропорт Тюмени построит подземное бомбоубежище

26 апреля, 2024

Эффективность конкурсных управляющих ОАО «Метрострой» оценит суд

25 апреля, 2024

Полвека назад началось строительство БАМа

24 апреля, 2024

Рублево-Архангельскую линию в Москве откроют через 5 лет

23 апреля, 2024

Для ВСМ Москва – СПб выполнили более 60% изыскательских работ

22 апреля, 2024

Тоннели войдут в список топонимов

19 апреля, 2024

Расскажите о нашей статье своим друзьям,

поделившись ссылкой в социальной сети

Комментарии (0)

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с политикой конфиденциальности

и согласен на обработку персональных данных. Подробнее