СССР. Строительство метрополитена имени В.И. Ленина

В начале XX века улицы Москвы и Ленинграда нуждались в создании альтернативного вида транспорта. Наконец в Москве был реализован проект строительства метро, первый поезд отправился 15 мая 1935 года по подземному тоннелю. А в это время в Ленинграде все еще обсуждались проекты будущего метро.

Проспект 25 октября (Невский проспект), 1939 год

Только в 1938 году вопрос о строительстве ленинградского метро приобрел более серьезный характер, ответственным за строительство назначили Председателя исполкома ленинградского городского совета А. Н. Косыгина. К 1939 году население Ленинграда превысило 3 млн человек, транспортный вопрос нужно было решать в срочном порядке. В 1935 году АПО Ленсовета создал проект метрополитена, согласно которому предполагалось строительство трех линий. Но позднее в 1937 году Ленинградский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства (ЛНИИКХ) подготовил еще один проект метро, соответствующий современному развитию города на тот момент, состоящий из трех диаметральных линий. Их общая протяженность в двухпутном исчислении была равна 165 км.

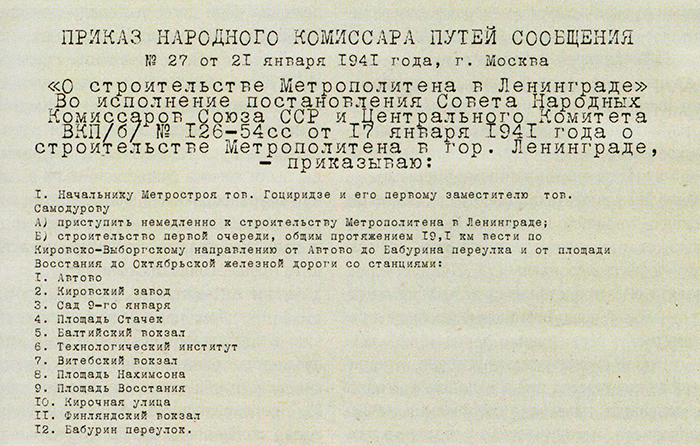

1941 год приказ о строительстве метрополитена в Ленинграде

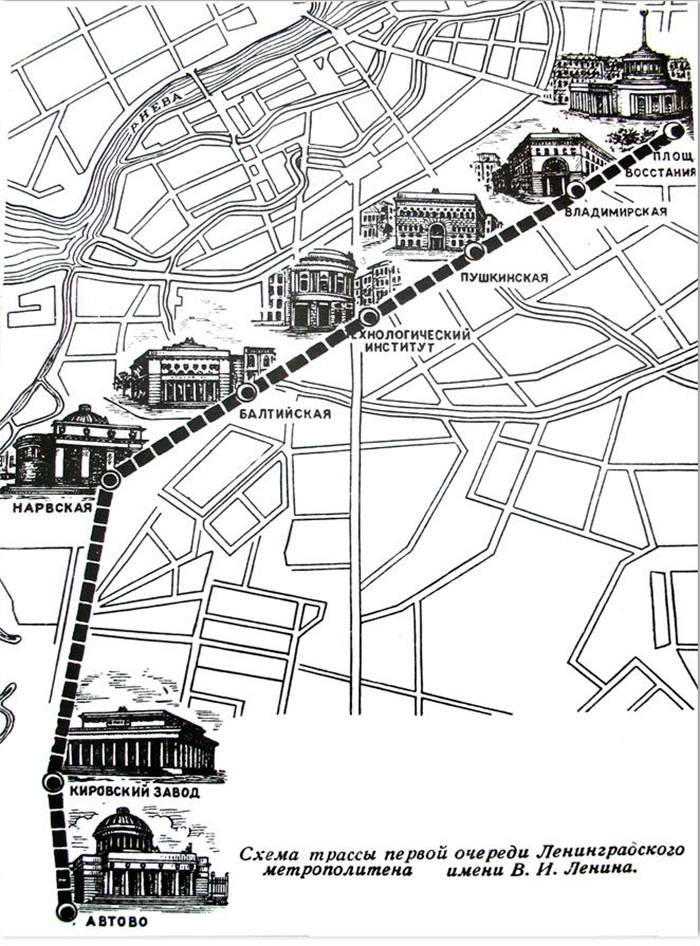

Проектирование первой ветки метрополитена было поручено московском институту «Метротранс», уже после войны в 1946 году был открыт его филиал в Ленинграде – «Ленметропроект». Для первой ветки метро Ленинграда было выбрано Кировско-Выборгское направление – от станции «Автово» до станции «Бабурин переулок». Эта линия позволяла соединить все железнодорожные вокзалы и удаленные южные районы с центром Ленинграда. Первая Кировско-Выборгская линия по проекту состояла из 12 станций глубокого заложения общей протяженностью 16,5 км.

Наконец, в 1941 году Совет Народных Комиссаров и ЦК ВКП(б) приняли постановление о строительстве метрополитена, была создана «Дирекция строительства HКПС-5» (в дальнейшем «Ленметрострой»). В апреле 1941 года были начаты работы по строительству метрополитена в Ленинграде, но они были прекращены из-за войны, а на улицах города так и остались обшитые досками вышки 34 шахт.

Схема трассы первой очереди ленинградского метро. Источник: vseslavd.livejournal.com

22 мая 1946 года строительные работы снова возобновили, но шахты серьезно пострадали от бомбардировок, часть пришлось ликвидировать. Проект метрополитена тоже значительно переработали и в итоге трассу поделили на два участка. Первый участок длиной 11,2 км должен был связать Варшавский, Балтийский, Витебский и Московский вокзалы. На первом участке планировалось восемь станций от «Площади Восстания» до «Автово». Станции глубокого заложения строили в наиболее благоприятных грунтах для строительства метро в Ленинграде. В итоге, диаметр всех перегонных тоннелей первого участка составил 5,5 км.

Пилонными станциями были запроектированы «Нарвская», «Пушкинская», «Владимирская», «Площадь Восстания», остальные были колонного типа (подробнее о типах станций). В 1966 году открыли наземную станцию «Дачное», на которой находилось электродепо (ее ликвидировали в 1977 году из-за недостатка длины платформы после открытия движения на участке от «Автово» до «Проспекта Ветеранов»). Все станции располагались на возвышенности с целью экономии электроэнергии – разгон на перегоне и торможение поезда метро производились быстрее за счет силы инерции.

Наземный вестибюль станции метро «Дачное», 1968 год. Источник: Петербургский городовой

Условия строительства метрополитена в Москве и Ленинграде значительно отличались — ленинградские метростроевцы сталкивались с огромными проблемами, связанными с геологией. Строительные работы осуществлялись в насыщенными водой песке и суглинке, которые быстро ломали перекрытия. После того как преодолевался водоносный слой, начинались липкие ленточные глины, далее строители сталкивались с руслом древнего ледника, устланным 6-тонными валунами, и завершал все слой песчаника, который приходилось взрывать.

Проект станции «Владимирская» Кировско-Выборгской линии. Источник: vseslavd.livejournal.com

Поэтому специалисты в Ленинграде старались улучшить работу, адаптировать процесс строительства под условия города. Так, для сокращения объема земляных работ при проходке перегонных тоннелей решили уменьшить внутренний диаметр перегонного тоннеля в обделке из чугунных тюбингов до 5,1 м. Это позволило сократить объем земляных работ при проходке перегонных тоннелей на 16% и сэкономить на обделку тоннелей до 1,5 тыс. тонн чугуна на 1 км. Специалисты «Ленметропроект» Грейц Б.В., Эпштейн С.М., Фролов Л.В. и Скобенников Г.А. обосновали и внедрили идею «колец переменной жесткости» — для станционных тоннелей с учетом условий строительства в Ленинграде необходимо было облегчить обделку в нижней, слабо работающей части колец.

Самый сложный участок при строительстве первой очереди Кировско-Выборгской линии был под площадью Восстания – шахта № 27. После войны она была полностью заполнена плывунами, но заложить другой ствол шахты не было возможности. После восстановления 12 метров шахты произошел прорыв воды, и для дальнейшей работы специалисты применили кессоный способ: соорудили примыкающую к участку водоносных грунтов воздухонепроницаемую шлюзовую перегородку, отделяющую сооруженную часть тоннеля от рабочей зоны. В рабочей зоне создали повышенное давление воздуха, при этом в перегородке давление воздуха превысило в 1,5 раза давления рабочей зоны. В итоге водоносные породы частично осушились, массив пород стал устойчивым, что позволило продолжить горнопроходческие работы. При пробивке наклонного эскалаторного хода пришлось замораживать грунт. Так ленинградские метростроители решили проблему строительства в неустойчивых породах.

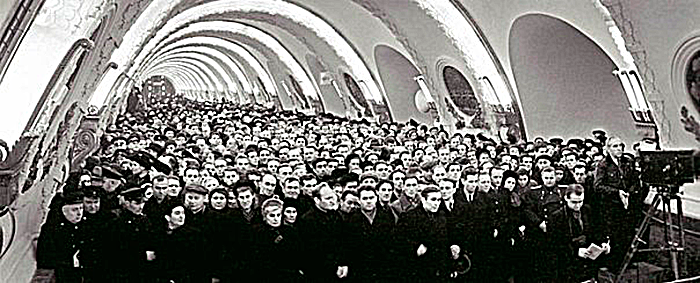

Открытие Ленинградского метро – площадь «Восстания», 15 ноября 1955 год. Источник: vseslavd.livejournal.com

15 ноября 1955 года были открыты первые семь станций метрополитена имени В. И. Ленина. Они отличались роскошным архитектурным оформлением – до сих пор станция «Автово» входит в десятку красивейших станций мира. Впервые при оформлении станции была применена облицовка колонн декоративным стеклом. Первые составы поездов ленинградского метро состояли всего из 4-х вагонов и курсировали каждые 2,5-3 минуты. 30 апреля 1956 года ввели в эксплуатацию восьмую станцию «Пушкинская».

Проект станции «Пушкинская» (архитектор Поляков). Источник: vseslavd.livejournal.com

Второй участок ленинградского метро был открыт 1 июня 1958 года. Метростроевцы впервые прошли тоннель под руслом Невы, который соединил Московский и Финляндский вокзалы. При обделке тоннелей второго участка полностью отказались от чугунных тюбингов и заменили их на металлические. Это позволило увеличить скорость работ, строители проходили по 308 метров тоннеля в месяц, к тому же глубина заложения второго участка была порядка 40 метров.

4 ноября 1955 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», которое отменяло строительство помпезных станций метро в виде подземных дворцов. Поэтому архитектура станций второго участка намного скромнее. Первые турникеты в истории ленинградского метро были поставлены на станции метро «Нарвская», это были «вертушки», которые открывались при опускании в них жетона стоимостью 50 копеек. Уже в 1967 году на станциях установили монеторазменники.

Проект станции «Пушкинская» (архитектор Поляков). Источник: vseslavd.livejournal.com

В дальнейшем «Ленметрострой» ежегодно проходил по 2-3 км тоннелей. Уже в 1961 году открыли вторую Московско-Петроградскую линию метро (на карте обозначена синим цветом), через 6 лет была закончена Невско-Василеостровская линия метро (на карте обозначена зеленым цветом). Новые линии отличались тем, что на них появились станции, получившие название «горизонтальный лифт». Пассажиры заходят в поезд через станционные двери, которые расположены напротив каждой двери поезда. В Ленинграде было построено десять таких станций, их появление было обосновано, прежде всего, экономией финансов и времени — не требуется возводить отдельно вестибюль на платформе, вместо него используется перегонный тоннель.

«Горизонтальный лифт» на станции метро «Парк Победы» Московско-Петроградской линии, открыта 29 апреля 1961 года. Источник: piter.region-news.info

В дальнейшем от идеи постройки станций подобного типа отказались, хотя строить их можно было проходческим щитом без остановки. Но при их строительстве конструкции станций подвергались деформациям, поэтому метростроевцы были вынуждены дополнительно укреплять тоннели. К тому же, несмотря на увеличивающийся пассажиропоток на этих станциях, количество вагонов в составе невозможно поменять из-за ограниченного числа выходов.

Вестибюль станции «Технологический институт», расположенный на углу Московского и Загородного проспектов

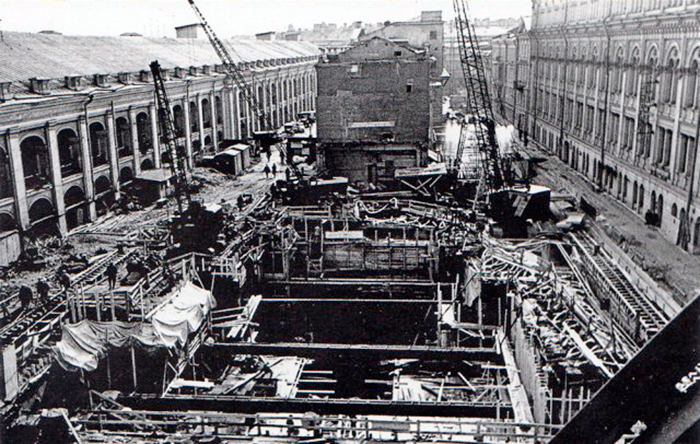

При строительстве станции пересадки «Технологический институт» с Кировско-Выборгской линии на Московско-Петроградскую проектировщики отказались от идеи делать переходные тоннели, на другую линию можно было пересесть через одну платформу. В истории советского метро появилось понятие «кроссплатформенная пересадка» в 1961 году, когда открылась станция «Технологический институт-2». Наземный вестибюль у станции «Технологический институт-2» появился лишь в 1980 году. Станции «Невский проспект» и «Гостиный двор» строили перпендикулярно друг другу с целью сократить время перехода между ними.

Строительство станции «Гостиный двор». Источник: achernega.livejournal.com

Ленинградские метростроители были вынуждены постоянно бороться с неблагоприятными геологическими условиями, так в 1972 году при строительстве станций «Лесная» и «Площадь Мужества» произошел мощный выброс водопесчаной смеси в нижний тоннель, буквально за несколько часов он оказался полностью затоплен. По проекту было необходимо провести тоннель сквозь русло подземной реки. В результате прорыва в тоннеле подземные полости очистились, и на поверхности произошло значительное проседание грунта. Было решено провести глубокую заморозку жидким азотом, после чего прекратилось поступление водопесчаной смеси. В итоге строители смогли работать в существующих тоннелях. Но 4 декабря 1995 года произошел второй размыв на этом участке – установленная ранее гидроизоляция не справлялась. Движение по участку закрыли до 26 июня 2004 года.

Правобережная линия от «Площади Александра Невского-2» до «Проспекта Большевиков» была открыта 30 декабря 1985 года, на этой линии в тоннелях уже не устанавливали светофоры. Была введена локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости (АЛС-АРС), то есть, данная система сама рассчитывает расстояние до поезда, идущего впереди. В 1987 году открыли станцию метро «Дыбенко». Всего за четыре года с 1981 по 1985 гг. было построено 10 станций метро, далее был достроен участок линии от «Площади Александра Невского-2» до «Садовой».

С 1992 года велись работы по сооружению станций Фрунзенско-Приморской линии. На сегодняшний день на пятой линии Петербургского метрополитена 12 станций, ведется строительство еще трех станций, которые планируют открыть к 2018 году.

Станция метро «Улица Дыбенко» — конечная станция Правобережной линии Петербургского метрополитена

Дополнительные статьи

Выберите интересующую статью:

Полвека назад началось строительство БАМа

24 апреля, 2024

Рублево-Архангельскую линию в Москве откроют через 5 лет

23 апреля, 2024

Для ВСМ Москва – СПб выполнили более 60% изыскательских работ

22 апреля, 2024

Тоннели войдут в список топонимов

19 апреля, 2024

Новая станция Новосибирского метро прошла экспертизу

18 апреля, 2024

Белград продлил контракт с французской группой RATP

17 апреля, 2024

Расскажите о нашей статье своим друзьям,

поделившись ссылкой в социальной сети

Комментарии (1)

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с политикой конфиденциальности

и согласен на обработку персональных данных. Подробнее